【最新版】地方採用の成功法則|母集団に頼らないピンポイント戦略とは?

ブログ

2025.07.17

公開日:2023年9月27日

更新日:2025年7月17日

地方採用で、「求人を出しても応募が来ない」「採用してもすぐ辞めてしまう」「そもそも人がいない」といった課題に直面していませんか?

こうした悩みは、地方の中小企業に共通するものです。しかし、母集団形成に頼らず、ピンポイントで“自社と合う人材”と出会う採用戦略へと転換することで、採用成功は十分に実現可能です。

本記事では、地方採用に特化した最新の成功法則をもとに、「条件で勝てなくても“選ばれる企業”になる方法」をわかりやすく解説。

少数の応募でも採用成果を最大化できる「ピンポイント採用」の具体的な視点・設計方法・発信手法まで、実践的なアプローチを体系的にご紹介します。

地方採用の現実を知る|変化する採用市場と人口動態の影響

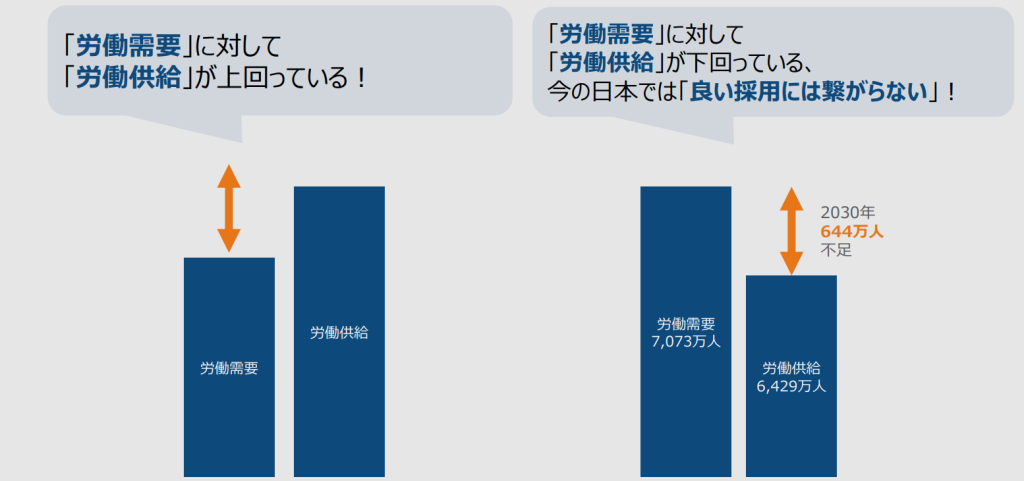

少子高齢化が加速する日本において、労働力人口の減少は避けられない課題となっています。

厚生労働省が発表した『令和6年版 労働経済の分析(労働経済白書)』によれば、2030年にはおよそ644万人の労働力が不足すると見込まれています。

このような構造的な人手不足に直面する中で、特に地方における採用活動──すなわち地方採用は、従来の「選ぶ採用」から、「選ばれる採用」へと根本的な転換が求められています。

出典元:厚労省プレスリリース:「令和6年版 労働経済の分析」を公表します

労働供給<労働需要となる未来では、旧来の「選ぶ採用」は通用しません。

地方採用における発想転換|母集団形成だけに依存しない戦略

大手の採用支援サービスでは「まずは母集団を形成すること」が重要とされています。確かに都市部における採用では有効な戦略です。

しかし、地方採用においてはその考え方が必ずしも通用しません。

人材の絶対数が限られる地方においては、「応募数の最大化」ではなく、「自社とマッチする人材の獲得」が本質的な採用成功のカギを握ります。

つまり、“量より質”を軸とした採用設計が不可欠です。

地方採用を成功に導く「ピンポイント採用」という発想

地方採用における効果的な手法として注目されているのが、「ピンポイント採用」です。

これは、大量の応募を求めるのではなく、自社と強くマッチする一人の人材との出会いを最大化するという考え方です。

極端にいえば、「1応募=1採用」を理想とする戦略であり、母集団の数ではなく質的マッチングを重視します。

ピンポイント採用を実現する3つの視点

| 視点 | 解説 |

|---|---|

| 少数応募でもマッチ度を重視 | 応募者の価値観やビジョンと企業文化が合致すれば、1名でも採用成功となる |

| 情報発信は「1対1の対話感」を意識 | 一般的な表現よりも、特定のターゲットに届くメッセージ設計が重要 |

| 言葉選びに“刺さる力”を | 求職者の共感を得る表現で「この会社で働きたい」と思わせる工夫を |

従来の大量応募を前提とした採用ではなく、「本当に自社に合う人材と確実に出会う」ことこそが、地方採用における持続的な採用成功の鍵となります。

ピンポイント採用を成功させる4つのマッチング軸

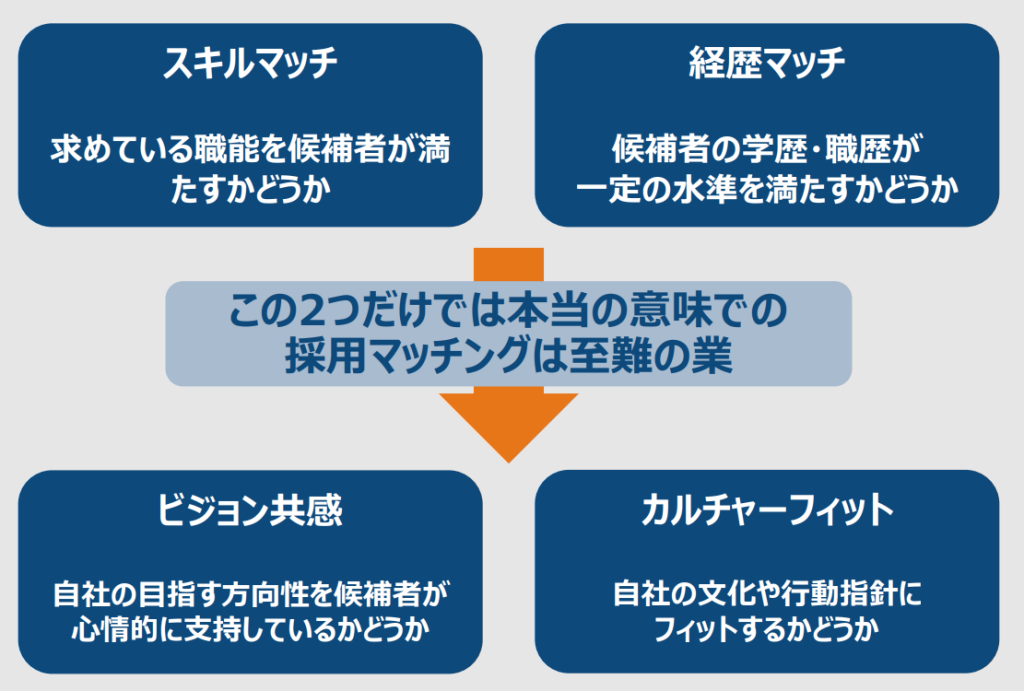

採用の成功は「スキル」「経歴」だけでは足りません。下図のように、スキル・経歴に加え、ビジョンの共感とカルチャーフィットが必要不可欠です。

地方採用で“条件に勝てない企業”が選ばれる方法

「条件が良くないから応募が来ないんです…」と諦めていませんか?

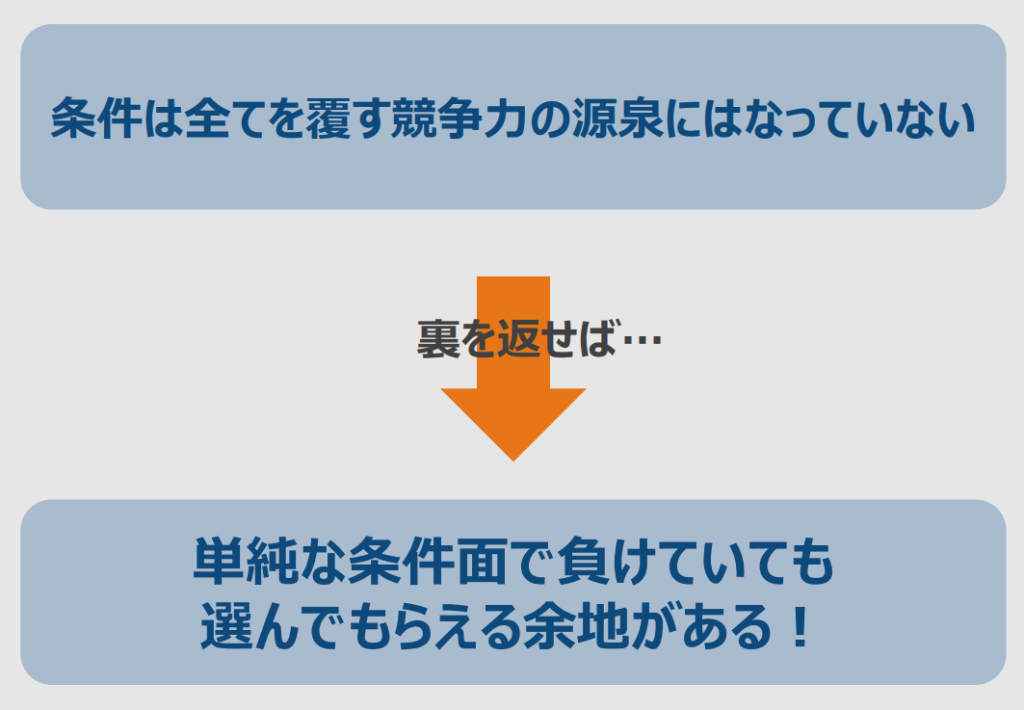

実は条件だけで企業を選ぶ人は少数派。価値観・社風・働く意味に共感できるかどうかが意思決定のカギになります。

採用マーケティングで地方採用の発信力を強化する方法

採用は営業や販促と同じ。ターゲットに情報を正しく届ける設計が必要です。

採用ブランディングで「共感される企業」へ

採用ブランディングとは、企業の価値観・文化・働く人々の魅力を求職者目線で届ける仕組みです。

具体的な手法:

地方採用における求人票の再定義|「選ばれる情報設計」へ

従来の求人票は、業務内容や給与、福利厚生などの条件提示が中心でした。

しかし、情報があふれる現代において、求職者は「この企業で働く意味や環境」を重視する傾向が強まっています。

求人票は単なる募集文書ではなく、「企業の価値を伝えるセールスページ」として再設計すべきです。

求人票の改善比較|悪い例 vs. 良い例

| 項目 | 悪い例 | 良い例(地方採用で刺さる表現) |

|---|---|---|

| 職務内容 | 営業職 | 既存顧客との関係構築が中心/新規開拓なし |

| 企業紹介 | 設立○○年の安定企業 | 地域課題の解決に挑む若手中心のベンチャー企業 |

| 働き方 | 月残業20時間 | フレックス導入/残業ゼロ推進中 |

| 社員の声 | 記載なし | 「育児と両立できた」「若手の提案が通る文化です」などの具体的体験談 |

求職者が「この企業で働きたい」と感じるには、条件よりも共感・ビジョン・働きがいといった定性的な情報の設計が不可欠です。

Z世代の求職者心理を理解し、地方採用に活かす

Z世代の価値観の特徴

現在の20〜30代、いわゆるZ世代の求職者は、従来世代とは異なる価値観をもって職場選びを行っています。

給与や福利厚生よりも、「自己成長」「やりがい」「価値観の一致」に重きを置いているのが特徴です。

また、SNSや口コミを通じて企業文化や社員の本音を把握し、「自分にフィットするか」を重視して判断します。

調査データに基づくZ世代の傾向

「働きがい」「自己成長」「自分らしさ」を重視

リクルートワークス研究所による1,800人調査でも、最も重視されるのは報酬より「仕事の満足感」という結果が出ています。

企業の“内側”を見る力がある

SNSやレビューを通じて、理念・文化・人間関係まで把握しているケースが多くあります。

地方採用でZ世代に響く発信ポイント

Z世代における採用成功には、単なる情報提供ではなく、共感と信頼を醸成する発信設計が求められます。

出典元:リクルートワークス研究所「Z世代の仕事満足度・キャリア観」独自調査

また、採用後の「成長実感」や「柔軟な働き方」を提供するために、副業・兼業を推奨する企業も増えています。

実際に厚生労働省でも、『まとめ|令和6年版 労働経済の分析』の中で、副業・兼業の推進は労働環境整備の一環として重要であると明示しています。

カルチャーフィットを可視化するための具体手法

以下の方法で、求職者とのカルチャーフィットを可視化することがおすすめです。

求職者心理を読み解く|今の時代、企業選びの決め手とは?

心理変化の背景

現代の求職者は、単に「条件の良い会社」ではなく、自分の価値観と合う企業を求める傾向が強まっています。

その背景には、次のような心理変化があります:

つまり、「条件の良さ」だけでは意思決定はされないのです。

地方採用における“伝わる求人票”の作り方

従来の求人票は、業務内容・給与・福利厚生などが中心でした。もちろん大事な情報ですが、それだけではどの会社も同じに見えるのが現実です。

ここで重要なのは、「求人票=会社のセールスページ」だという視点です。

求職者が重視する情報例

求職者は「条件の一覧表」ではなく、物語を読んでいるような求人票を求めています。

地方採用で“選ばれる企業”になるために必要なこと

地方採用のゴールは、「共に成長し活躍してくれる仲間」を見つけること。条件だけに頼った採用では、その目的は達成しにくいでしょう。

むしろ以下のような“非条件的魅力”が選ばれる理由になります:

これを叶えるのが、カルチャーフィットやビジョン共感をベースにした採用です。

表面ではなく「心」に届く採用を設計しよう

「地方だから人がいない」と言って諦める前に、「どうやって選ばれる会社になるか」を考えることが、採用成功への第一歩です。

地方でも、条件で勝てなくても、“共感”という武器で勝つことができます。

地方採用の本質とは|まとめ

地方における採用活動は、必ずしも「不利」ではありません。

むしろ、共感・企業文化・理念といった非条件的な価値を明確に打ち出すことで、「この企業で働きたい」と感じさせる採用が実現可能です。

従来の「大量応募を集め、条件面で競う採用」から脱却し、共感に基づいたピンポイント採用へと転換することが、これからの地方採用成功における本質的なアプローチといえるでしょう。

【地方採用】よくある質問(FAQ)

Q1. 地方採用で応募が集まらないのはなぜですか?

A. 単なる人材不足ではなく、求人票や情報発信の内容が求職者に届いていない可能性があります。重要なのは、数を追うのではなく、自社とのマッチング精度を高める情報設計に重点を置くことです。

Q2. 条件面で他社に劣っていても採用は可能ですか?

A. はい、十分に可能です。特にZ世代を中心に、「給与や待遇」よりも「働く目的」や「共感できるビジョン」を重視する傾向が強まっています。企業の想いや存在意義を伝える採用設計により、条件以上の魅力を打ち出すことが可能です。

Q3. ピンポイント採用は難易度が高くありませんか?

A. 難易度は決して高すぎるものではありません。情報設計や言語表現の工夫、発信戦略の最適化によって、1応募=1採用も現実的に実現できます。地方採用における理想的なアプローチとして位置付けられます。

Q4. 求人票の改善で特に意識すべき点は何ですか?

A. 単なる条件提示に留まらず、企業のビジョン、社員の声、働く意義といった定性的かつ共感性の高い情報を盛り込むことが重要です。求職者の心に訴える構成が、応募動機を高めます。

Q5. 地方の中小企業が情報発信力を高めるには?

A. SNSの活用、社員インタビュー動画の制作、採用特設ページの設置など、企業内部の文化や人材の魅力を可視化する手段を強化することが効果的です。単なる告知ではなく、「企業のストーリー」を発信する姿勢が求められます。