【人的資本経営×リスキリング】中小企業が今すぐ始めるべき理由と具体策

ブログ

2025.07.03

公開日:2023年11月13日

更新日:2025年07月03日

はじめに

近年、「人的資本経営」や「リスキリング」という言葉を耳にする機会が急増しています。ニュースや経済メディアで取り上げられ、政府や大企業も取り組みを進めていることから、時代のキーワードとして定着しつつあります。

しかし、こういった言葉を聞いて多くの中小企業の経営者や人事担当者が抱く印象は次のようなものかもしれません。

「うちは大企業じゃないし、関係ないのでは?」

「国が言っているだけで、現場とは無縁でしょ?」

「実際に効果があるかも分からない…」

こうした疑問や距離感は当然です。しかし、人的資本経営やリスキリングは、実は中小企業だからこそ導入すべき重要な施策でもあります。

このコラムでは、人的資本経営とリスキリングの基礎から、中小企業がどう着手し、どのようなメリットを得られるのかを実践的な視点で解説します。競争が激化する今、採用・育成・定着で他社と差をつけるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

人的資本経営とは

「人的資本経営」とは、簡単にいえば人材を“コスト”ではなく“資本”と捉え、その価値を最大化することで企業の成長につなげる経営手法です。

従来のように人件費を「削減すべきコスト」と見るのではなく、人材を投資対象とし、その能力を引き出し、活躍の場を整えることこそが企業価値の向上に直結するという考え方に基づいています。

主な取り組み例

これらは、投資家やステークホルダーに対する信頼性の指標となるだけでなく、「この会社で働きたい」と思わせる力=採用力にも直結します。

出典元: 経済産業省:人的資本可視化指針

リスキリングとは

リスキリング(Reskilling)とは、新しい業務や職種に対応するために必要なスキルを新たに学ぶことです。たとえば、従来の業務では不要だったAIツールの操作や、IT知識、データ分析能力など、変化する社会やビジネス環境に対応するための学び直しがこれに該当します。

ポイントは、「スキルを補完する」だけではなく、時代の変化に合わせて職務そのものを再定義し、キャリアを再構築する視点を持つことです。

中小企業での活用事例

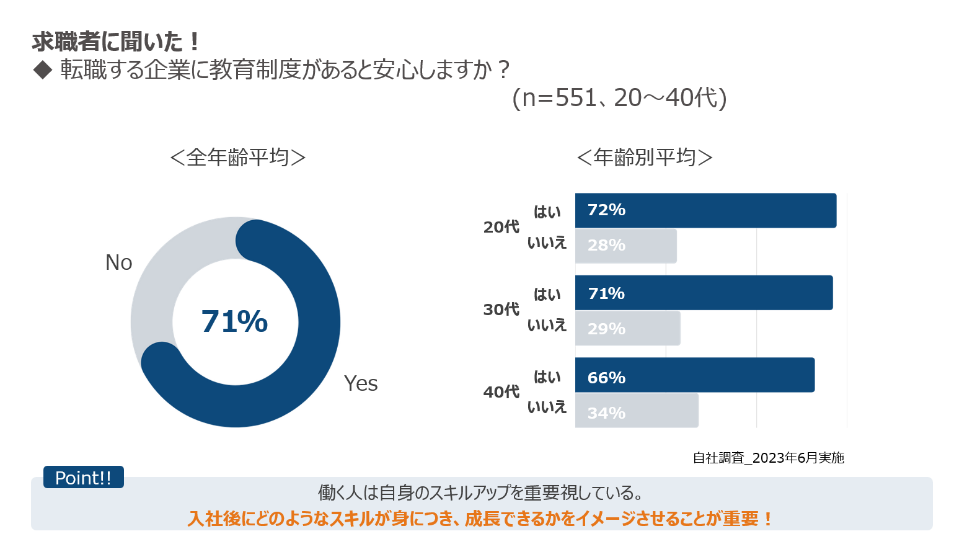

特に若年層の求職者の多くは、「今の年収」よりも「将来のキャリア展望」や「スキルアップの機会」を重視する傾向があります。教育・学びの文化がある会社=魅力的な職場という評価につながるのです。

なぜ中小企業にとって「人的資本経営」が重要なのか

中小企業にとって人的資本経営が重要な理由は、単に「大手企業がやっているから」ではありません。むしろ、経営資源が限られる中小企業こそ、人材の価値を最大化する取り組みが不可欠なのです。

中小企業が抱えやすい課題

こうした背景において、「人的資本経営」に取り組むことは、経営の信頼性と魅力の向上、そして“採用競争力”の強化につながります。さらに、近年は金融機関や投資家が「人的資本開示」を求めるケースも増えており、中小企業であっても経営の透明性と人への投資の姿勢を示すことが評価される時代となっています。

出典元: JILPT(労働政策研究・研修機構)リスキリング特集

中小企業におけるリスキリングの必要性

リスキリングというと、IT企業やスタートアップ、または先端分野に限られた話のように感じるかもしれません。しかし、業種・規模を問わず、すべての企業にとって避けては通れない課題になりつつあります。

中小企業で顕著な状況

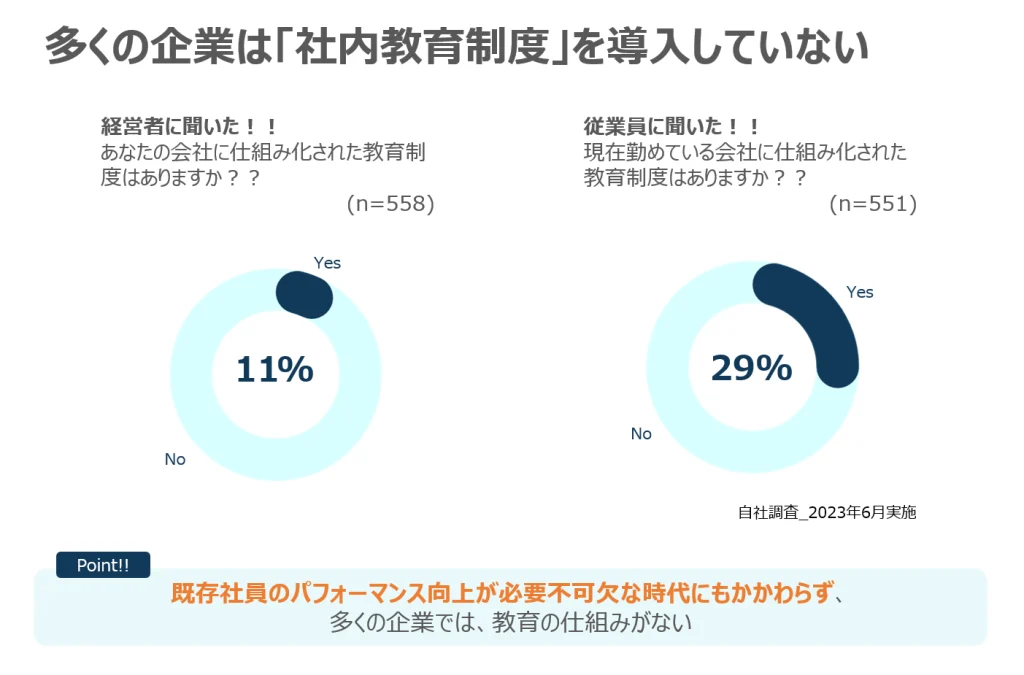

さらに、求職者側の意識も大きく変わってきています。

このように、教育支援を整備することは、採用力強化・社員定着・業績向上のすべてに寄与する中小企業の成長戦略なのです。

「採用力向上」につながる人的資本経営の観点

今や転職が一般的になり、求職者の企業選びも変化しています。「待遇」や「知名度」だけでは選ばれにくくなり、“どれだけ社員を大切にしているか”や“働きがいがあるか”といったソフトな要素が重視される時代です。

発信できる魅力

これらはすべて、求職者にとって大きなプラス材料となり、「この会社に応募したい」と思わせる強力な動機付けになります。また、「人的資本経営に取り組んでいる中小企業」はまだ少数派であり、今すぐに動けば“差別化のチャンス”にもなります。

リスキリングは下手な小さな企業ほど効果が高い理由

「うちは教育のノウハウもないし、予算もないから…」そう思ってリスキリングに消極的な中小企業は少なくありません。しかし実は、人材教育に不慣れな企業こそ、リスキリングに着手することで最も大きな変化と成果を得られる可能性があるのです。

少しの工夫で得られる効果

つまり、ゼロからイチをつくるハードルは意外と低く、ROI(投資対効果)は非常に高いと言えるのです。また、社内に「学びの文化」が芽生えると、社員の主体性やモチベーションも向上し、組織全体にポジティブな連鎖が生まれます。これは小規模な組織ほど伝播しやすく、組織改善にも直結します。

ChatGPTやAI機能は「最初の一歩」として最適

リスキリングの第一歩として、最近注目されているのがAIツールの活用です。特に、ChatGPTのような生成AIは導入ハードルが低く、かつ即効性のある学びと業務改善を実現します。

活用例

これらはすべて、専門知識がなくても始められ、従業員の「学ぶ機会」「考えるきっかけ」を自然と提供することができます。さらに、AIの利用そのものがリスキリングの一環であり、社員が“時代に適応できる”という自信や誇りにつながるという副次効果もあります。

出典元: OpenAI公式:ChatGPT

社内教育制度は採用戦略の一環

今や、教育制度の有無は「社内の福利厚生」ではなく、「採用ブランディング」における競争要素の一つです。求職者は、会社のホームページや求人票で以下のような情報をチェックしています:

これらに「YES」と答えられる企業は、教育に力を入れていない競合よりも圧倒的に有利になります。実際に、採用広報で「社内研修の様子」「資格取得支援制度」「新人育成フロー」などを紹介する企業は、応募率が向上しているという調査結果も出ています。

中小企業であっても、“自社なりの教育制度”を設け、それをしっかり発信することが、採用成功への鍵となるのです。

人的資本経営に着手するための最初の手順

人的資本経営に取り組むための第一歩は、決して特別なことではありません。それはズバリ、「自社の組織課題を明確にすること」です。多くの中小企業では、「開示できる情報がない」「開示するとネガティブに見えるのでは」という懸念から、人的資本経営の第一歩を踏み出せていません。しかし、人的資本経営の本質は「理想的な状態をアピールすること」ではなく、“改善への意志”を示すことにあります。

推奨ステップ:従業員アンケート

以下のような項目を設けることで、現場のリアルな課題が浮き彫りになります。

アンケート結果をもとに改善策を立て、PDCAを回していくことそのものが、立派な人的資本経営の実践なのです。

社内教育のデザイン・体系づくり

リスキリングの実践には、教育制度の“型”をつくることが欠かせません。ただし、はじめから完璧な研修制度を作り込む必要はありません。

シンプルなステップ設計例

- 新入社員向け:会社の基礎理解、業務マニュアル、OJT

- 若手社員向け:業務の深掘り+外部研修 or Eラーニング

- 中堅層以上:リーダー研修、AI・IT活用、資格支援

これらの制度があるだけで、社外に対しては「成長できる会社」という印象を与えることができ、採用ブランディングとしても非常に強力です。また、可能であれば「社員の声を反映して教育設計をアップデートしている」という仕組みにすると、人的資本経営としての“社員参加型の経営”にもつながります。

アンケートによる企業内部のイメージ推定

人的資本経営において大切なのは、「自分たちの会社を、内側からどう見ているか」を可視化することです。そこで非常に有効なのが、匿名での従業員アンケートの実施です。

可視化できる主な指標

- 従業員満足度(ES)

- 働きがい指数

- 自己成長感

- 評価への納得度

- 経営方針・理念への共感

さらに、部門別・年齢層別でのクロス集計を行うことで、ピンポイントで課題の所在を明確にできます。こうした可視化された「社内の声」は、そのまま社内改善の起点となり、社員エンゲージメントの向上や定着率アップにも直結します。

個人の成長が結局統括組織の成功を与える

人的資本経営やリスキリングの根本にあるのは、「人が成長すれば、企業も成長する」というシンプルな原則です。一人ひとりの社員がスキルを身につけ、自信を持ち、自ら主体的に業務を進めるようになることで、組織全体のパフォーマンスも自然と高まります。特に中小企業では、一人の影響力が大きく、「個人の変化=チーム全体の変化」へと直結することも少なくありません。

目指すべき状態

人的資本経営とは、単なる制度づくりではなく、社員のポテンシャルを信じて投資し、組織の未来を育てていく営みなのです。

統括組織としての人事データの機械化とは

人的資本経営を継続的に進めていくためには、属人的な管理に頼らず、人材に関する情報をデータとして蓄積・分析する仕組み=“人事データの機械化”がカギとなります。

対象データ例

これらを可視化することで、「何が人材の離脱要因なのか」「どんな環境で生産性が上がるのか」などの仮説を立て、改善施策へと繋げることができます。近年は中小企業向けの人事DXツールも増えており、難しいシステム導入をしなくても、手軽に人材データを活用する基盤が整いつつあります。重要なのは、「社員の働き方」「満足度」「成長度合い」を経営の言語に変換し、人を数字で捉える“冷たさ”ではなく、“信頼の設計”として機能させることです。

結論:人的資本経営とリスキリングは中小企業の未来を実現する鍵

人的資本経営とリスキリングは、大企業のためだけの取り組みではありません。むしろ、変化に強く、機動力のある中小企業こそが、その効果を最大限に活かせるフィールドです。

「制度がないから」「リソースが足りないから」と躊躇する必要はありません。まずは従業員の声を聞くこと、1つの研修から始めること、AIツールに触れてみること。どれも立派な一歩です。

そして、その一歩が採用力の向上や定着率の改善、最終的には業績アップや企業価値の向上という好循環を生み出します。時代は「人が企業を選ぶ」時代から、「企業が人に選ばれる」時代へと移り変わっています。人的資本への投資と、それを支える学びの文化を育むことで、中小企業の未来は大きく変わるのです。