採用ミスマッチを防ぐには?企業ができる7つの対策

ブログ

2025.07.09

はじめに

「良いと思って採用したのに、すぐに辞めてしまった…」「現場から“思っていた人物像と違う”という声が上がっている…」

このような採用ミスマッチに頭を抱える企業は後を絶ちません。特に中小企業にとっては、ひとりの採用の成否が業績やチームの雰囲気に与える影響が大きく、単なる採用活動の一環というよりは、経営に直結する重大課題といえるでしょう。

採用した人材が組織にフィットし、長期的に活躍してくれるかどうかは、採用プロセスの設計段階から入社後の定着支援まで、全体を見据えた一貫した取り組みによって決まります。表面的なスキルだけにとらわれず、価値観や動機、働き方の志向まで丁寧に見極めることが求められます。

本記事では、採用ミスマッチの定義やその原因を明確にしつつ、企業が今日から実践できる7つの具体策を紹介します。特に中小企業の人事・採用担当者や、現場で面接を担うリーダー層の方々にとって、実践的かつ現場に即した内容となっています。

1. 採用ミスマッチとは?

採用ミスマッチとは、企業が描いていた“理想の人物像”と、実際に入社してきた人材との間に大きなギャップがある状態を指します。このギャップは、能力やスキル面に限らず、価値観、性格、行動特性、働き方のスタンスなど多様な要素にまたがっています。

例えば、書類選考では優秀に見えたものの、実際には自律的に動けない、指示待ち型で現場のスピード感に合わないといったケース。また、企業がアットホームな雰囲気をPRしていたが、実態は成果主義が強く、応募者が理想と現実のギャップに苦しむこともあります。

採用ミスマッチが発生すると、採用にかけた時間・コストが水泡に帰すだけでなく、他のメンバーの負担増やモチベーション低下にもつながり、組織全体の生産性や士気にも悪影響を及ぼします。さらに、早期離職が繰り返されると、企業の対外的な評価にも陰りが生じ、採用ブランディングにもマイナスの印象を与えかねません。

2. 採用ミスマッチの主な原因

採用ミスマッチの原因は、企業と求職者の双方に存在します。それぞれの立場から原因を深掘りし、構造的な課題として捉えることが、的確な対策につながります。以下に代表的な要因を整理してみましょう。

【企業側の原因】

【求職者側の原因】

3. 採用ミスマッチを防ぐための事前対策(7つのポイント)

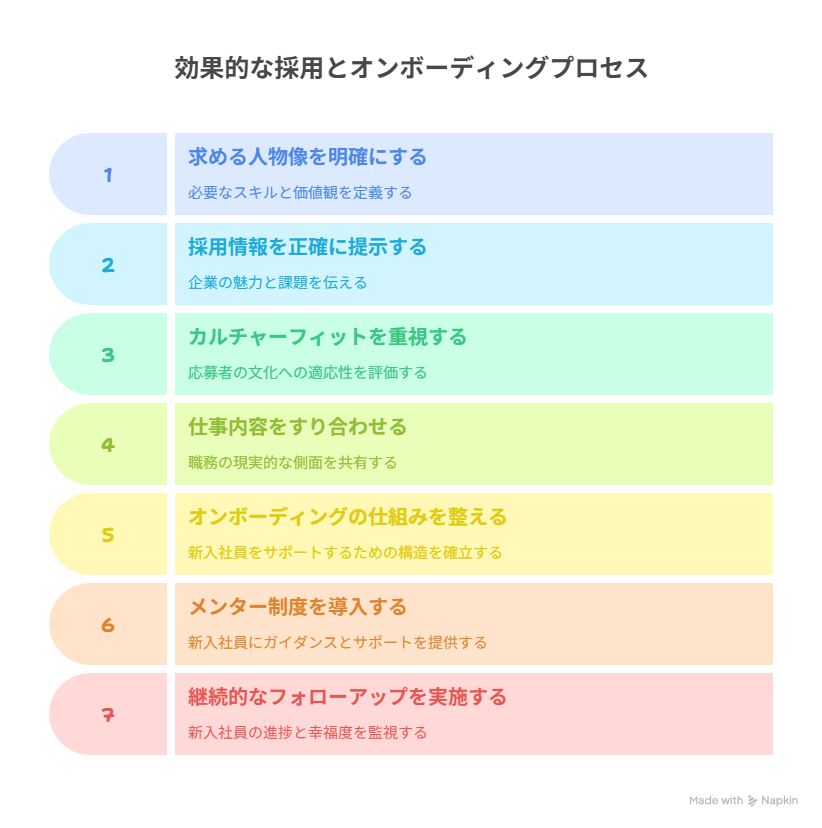

採用ミスマッチは、入社前の準備と認識のすり合わせによって大きく減らすことができます。以下の7つの対策は、採用の精度を高めるだけでなく、入社後の定着・活躍を促すうえでも重要です。

- 求める人物像を明確にする:

募集の起点となるのは、「どのような人材が自社で活躍するか」の明確化です。必要なスキルや資格にとどまらず、価値観、協働スタイル、ストレス耐性なども含めた“活躍要件”を言語化することで、適切な選考基準を整備できます。

活躍社員にヒアリングし、「どのような行動を取っているか」「どのようなマインドを持っているか」を抽出し、現場のリアルな視点を反映させることが効果的です。 - 採用情報を正確かつ具体的に提示する:

採用広報では、企業の魅力を伝える一方で、課題や期待も誠実に伝える姿勢が求められます。

例えば、「成長機会が多い反面、手厚い指導は難しい」「変化の激しい環境で、自律性が必要」といった現実的な情報を盛り込むことで、応募者の認識ギャップを減らせます。

また、求人票・採用サイト・SNS発信・面接時の会話など、すべての接点で伝えるメッセージを統一することが重要です。 - 面接でカルチャーフィットを重視する:

スキルマッチだけでなく、自社文化への適応度=カルチャーフィットの視点も不可欠です。面接では、応募者の価値観や過去の意思決定の傾向、組織に対してどのようなスタンスを持っているかなどを探る質問を用意しましょう。

「理想の上司像は?」「働きがいを感じた瞬間は?」などの質問から、組織との相性を判断する手がかりが得られます。 - 仕事内容のすり合わせを丁寧に行う:

求人情報だけでは伝わらない仕事の“リアル”を伝えるために、ジョブディスクリプション(職務記述書)を活用することが有効です。

また、選考過程に現場社員との座談会や1dayインターン、職場見学を組み込むことで、業務内容や職場の空気感を体験してもらい、相互理解を深めることができます。 - オンボーディングの仕組みを整える:

入社初期のサポート体制は、定着率に大きく影響します。

具体的には、初日のオリエンテーションに加え、1週間・1か月・3か月のタイミングで定期的な面談を実施し、悩みや不安を早期に吸い上げましょう。

また、業務マニュアルの整備や社内用語集の提供、評価制度の説明などもオンボーディングの一環として重要です。 - メンター制度の導入:

上司とは別の、年齢や立場が近い先輩社員をメンターに設定することで、新入社員の精神的な支えとなります。

メンターは業務だけでなく、ちょっとした悩みや不安を気軽に相談できる存在です。1on1の場で話を聞く文化をつくり、孤立感を防ぐことが定着への近道になります。 - 継続的なフォローアップの実施:

入社後3か月・6か月・1年といった節目で、人事・上司とのフォロー面談を実施することで、ミスマッチの兆候を早期にキャッチできます。

面談では、業務の進捗だけでなく「期待と現実のギャップはないか」「不安に感じていることはあるか」など、率直な対話を重ねることが大切です。

また、配属先の責任者に対しても、フォロー体制の整備状況を定期的に確認しましょう。

4. 採用ミスマッチの成功事例

採用ミスマッチを防ぐための取り組みは、決して理想論ではありません。実際に、多くの企業が「採用ターゲットの見直し」「情報の透明性」「定着支援」の工夫によって、成果を上げています。ここでは、課題解決に成功した3社の具体的な事例を紹介します。

A社:採用ターゲットの再定義で離職率30%減

IT系ベンチャーであるA社では、創業初期に「とにかくポテンシャル重視」で採用を進めた結果、半年以内の早期離職が相次ぎました。

そこで、現場で成果を出している社員の共通点を分析し、「論理的思考」「自走力」「曖昧な状況でも前向きに動ける柔軟性」を重視する新たな採用基準を策定。

選考プロセスも見直し、グループディスカッションや課題プレゼンなど、実務に近い形での評価を導入しました。

その結果、1年以内の離職率が従来の30%から12%へと大幅に改善。配属後のミスマッチも減り、研修後のパフォーマンスも全体的に向上したと報告されています。

B社:リアルな職場体験の導入でギャップ解消

地方の製造業を展開するB社では、「実際に現場を見てから入社を決めてほしい」という考えから、最終面接前に1日職場体験を導入。

体験当日は、実際の作業現場での業務に加え、昼休憩中の社内の雰囲気もそのまま見てもらう形式に。加えて、年齢の近い若手社員との座談会も設定し、リアルな労働環境を感じてもらえるようにしました。

これにより、「思っていたより業務がハードだった」「実はこの雰囲気は合わなそう」といった辞退者も増えた一方で、入社後のギャップは大幅に縮小。内定辞退率は若干上がったものの、入社後1年の定着率は前年比+25%という成果が得られました。

C社:オンボーディング強化による定着率向上

人材業界のC社では、以前は入社初日に業務説明を一度行うだけで、すぐに現場に配属される体制でした。その結果、新入社員が「何を期待されているか分からない」「誰に相談していいか分からない」と孤立しやすく、早期退職が後を絶たなかったといいます。

そこで、新たに以下のようなオンボーディング制度を整備しました:

こうした支援策により、新入社員の不安が軽減され、業務への理解も深まりやすくなったとの声が多数寄せられました。結果として、1年以内の離職率は20%から5%以下にまで改善。

「入社してよかった」と感じる社員の割合も定着後アンケートで80%超を記録し、採用ブランディングにも好影響を及ぼしています。

5. まとめ|採用ミスマッチを防ぐポイント

採用ミスマッチは、企業と求職者の期待と実態の「ズレ」から生まれます。そのズレは、採用プロセス全体の設計や情報提供の姿勢に起因しているケースが大半です。

本記事で紹介した7つの対策は、どれも実現可能で、着実に効果が期待できる実務的なアプローチです。一時的な対処ではなく、「採用前・採用中・採用後」を通じた一貫した設計が、長期的な人材の活躍と定着につながります。

- 求める人物像の明確化と、基準の言語化

- 選考時の情報開示と、リアリティのある対話

- カルチャーフィットの観点を取り入れた面接設計

- 職務内容や現場の実態を伝える体験の機会

- 入社後の不安を軽減するオンボーディング体制

- 心理的な支えになるメンター制度の導入

- 定着を促す継続的なフォローアップ面談

採用とは、単なる人員補充ではなく、未来の仲間を迎える“組織づくり”の起点です。だからこそ、ミスマッチの防止は経営課題でもあり、現場主導で解決すべきテーマでもあります。

ミスマッチのない採用活動を行うことは、応募者にも企業にも大きなメリットをもたらします。求職者が自らの価値を最大限発揮でき、企業も安定した成長を遂げる——そんな好循環の第一歩を、本記事を通して踏み出していただければ幸いです。