エンゲージメント調査を”やりっぱなし”にしない!調査結果を活かす5つのポイント

ブログ

2025.07.02

「エンゲージメント調査を実施したけれど、その後どうすればいいのかわからない」「調査結果は出たものの、具体的な改善につながっていない」こうした悩みを抱える企業が少なくありません。職場エンゲージメント診断は、単に実施するだけでは意味がなく、その結果をいかに組織改善に活かすかが重要です。

本記事では、エンゲージメント診断の結果を有効活用し、離職率の低減や生産性向上につなげるための具体的な方法について解説します。企業のエンゲージメント施策を成功に導く5つのポイントを詳しくご紹介していきましょう。

1. エンゲージメント調査の結果を「活かせていない」企業の現状

「調査はしたが、その後のアクションが不明確」という課題

多くの企業がエンゲージメント調査を実施していますが、残念ながら調査結果を十分に活用できていないケースが散見されます。

「調査はしたが、その後のアクションが不明確」という課題

職場エンゲージメント診断を実施した企業の約60%が、調査後の具体的なアクションプランを策定していないという調査結果があります。調査を実施すること自体が目的となってしまい、「社員の満足度を数値化できた」という段階で止まってしまうのです。

これでは、せっかく時間とコストをかけて実施したエンゲージメント診断も、単なる「現状把握」で終わってしまいます。社員からは「調査に協力したのに何も変わらない」という不信感を抱かれ、かえって組織の士気を下げる結果になりかねません。

特に問題となるのが、調査結果の共有と活用の段階です。多くの企業では、調査データが人事部門のみで保管され、現場の管理職や社員に十分にフィードバックされていません。

エンゲージメント調査は”終わり”ではなく”始まり”

エンゲージメント調査の真の価値は、調査結果を基にした改善活動にあります。調査データは組織の健康状態を示すバイタルサインのようなもので、診断結果を受けて適切な治療(改善施策)を行うことで初めて効果が発揮されるのです。

調査結果を企業の成長に活かす重要性

エンゲージメントが高い組織では、離職率が最大40%低く、生産性が最大21%向上するという研究結果があります。つまり、職場エンゲージメント診断の結果を適切に活用することで、人材定着と業績向上の両方を実現できるのです。

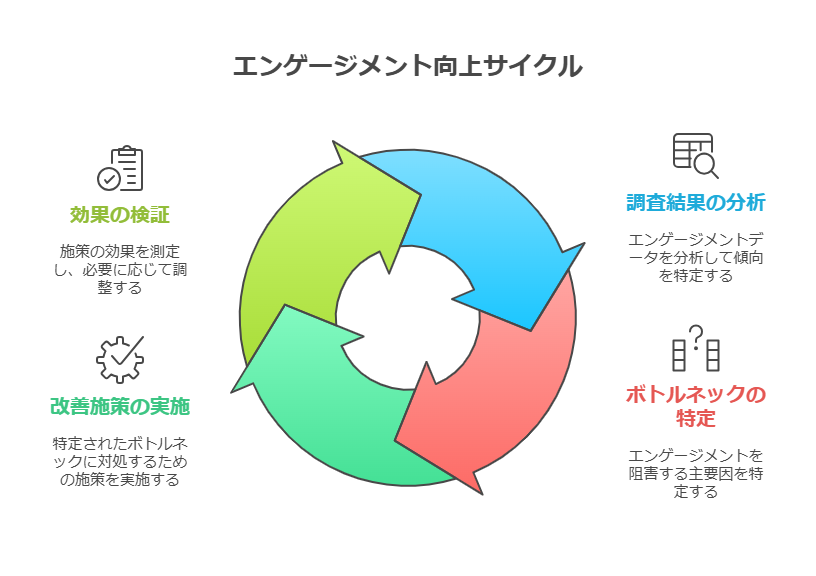

2. エンゲージメント調査を活かす「向上サイクル」とは?

① 調査結果の分析

まず、エンゲージメント診断の結果を多角的に分析します。全体的な傾向だけでなく、部署別、年代別、職種別などセグメント別の分析を行い、組織内の格差や特徴を把握します。

単純な満足度スコアだけでなく、「仕事にやりがいを感じているか」「上司とのコミュニケーションは円滑か」「キャリア開発の機会があるか」といった具体的な項目ごとの分析が重要です。

② ボトルネックの特定

分析結果から、エンゲージメントを阻害している主要因を特定します。よくあるボトルネックとしては、コミュニケーション不足、業務負荷の偏り、キャリアパスの不透明さ、評価制度への不満、ワークライフバランスの悪さなどが挙げられます。

これらの課題を優先度順に整理し、改善の方向性を明確にします。

③ 改善施策の実施

特定されたボトルネックに対して、具体的な改善施策を実施します。例えば:

- コミュニケーション改善: 定期的な1on1ミーティングの導入、オープンな対話の場の設置

- 業務効率化: 業務プロセスの見直し、ITツールの導入

- キャリア支援: 研修制度の充実、メンター制度の導入

- 評価制度改革: 透明性の高い評価基準の策定、フィードバック機会の増加

重要なのは、施策の実施にあたって明確な目標設定と期限を設けることです。

④ 施策の効果検証と改善の継続

実施した施策の効果を定期的に測定し、必要に応じて調整を行います。四半期ごとのパルス調査や、年次のフルスケール調査を通じて、エンゲージメントの変化を追跡します。

3. 一度回して終わりではなく、定期的に実施することが重要

エンゲージメント向上サイクルは、一度実施して終わりではありません。組織や外部環境は常に変化するため、継続的な取り組みが必要です。

年1回の本格的なエンゲージメント診断に加えて、3〜6ヶ月ごとのパルス調査を実施することで、施策の効果をリアルタイムで把握し、必要に応じて軌道修正を行うことができます。

4. エンゲージメント調査を企業成長に活かす実例

A社(IT企業、従業員数500名)の事例

A社では、エンゲージメント調査の結果、「成長機会の不足」が最大の課題として浮上しました。そこで以下の施策を実施しました:

- 社内副業制度の導入

- スキルアップ支援制度の拡充

- 定期的なキャリア面談の実施

- 社内勉強会の活性化

調査後の施策によって離職率が低下したケース

B社(製造業、従業員数1,200名)の事例

B社では、職場エンゲージメント診断により「上司とのコミュニケーション不足」が離職の主要因と判明しました。管理職向けのコーチング研修を実施し、1on1ミーティングを制度化した結果、1年後の離職率が25%から15%に改善しました。

C社(サービス業、従業員数800名)の事例

C社では、エンゲージメント診断の結果を受けて働き方改革を推進しました。フレックスタイム制の導入、テレワーク環境の整備、有給取得促進などの施策により、エンゲージメントスコアが30%向上し、同時に売上高も15%増加しました。

これらの事例からわかるように、エンゲージメント調査の結果を基にした適切な施策実施により、離職率の低減と生産性向上の両方を実現することが可能です。

5. まとめ:エンゲージメント調査を組織改善につなげるために

調査は「社員の声を聴く」だけで終わらせない

調査は「社員の声を聴く」だけで終わらせない

エンゲージメント調査は、社員の声を収集する手段に過ぎません。重要なのは、その声に基づいて具体的なアクションを起こすことです。調査結果を経営陣や管理職が真摯に受け止め、改善に向けた意志とコミットメントを示すことが、組織全体のエンゲージメント向上の第一歩となります。

数値化したデータをもとに、具体的な施策を実施する

数値化したデータをもとに、具体的な施策を実施する

職場エンゲージメント診断によって得られた数値データは、客観的な改善の指針となります。感覚的な判断ではなく、データに基づいた施策立案と実行により、より効果的な改善を実現できます。

また、施策の効果測定においても、定量的な指標を設定し、継続的にモニタリングすることが重要です。

エンゲージメント向上サイクルを継続し、組織の健康状態を維持する

エンゲージメント向上サイクルを継続し、組織の健康状態を維持する

エンゲージメントは一度向上したからといって、そのまま維持されるものではありません。組織の成長や外部環境の変化に応じて、常に新たな課題が生まれます。

企業のエンゲージメント施策を継続的に実施し、組織の健康状態を維持することで、長期的な競争優位性を確保できるのです。

エンゲージメント調査を”やりっぱなし”にするのではなく、組織改善の起点として活用することで、社員満足度の向上と企業成長の両立を実現しましょう。適切な調査活用により、離職率の低減、生産性向上、そして持続可能な組織づくりを目指していくことが、現代企業に求められる重要な取り組みなのです。

合わせて読みたい!

エンゲージメント調査の実施前に、効果的なアンケート設計についてお考えの方には、「【具体例付き】 社内コミュニケーションの課題調査に使えるアンケート項目」がおススメです。

社内コミュニケーション課題の調査に特化した7つの項目テンプレートと、結果を必ず活用につなげる実施手順を詳しく解説しています。