【2025年決定版】配属ミスマッチとは?原因・対策・解決策を人事のプロが完全解説

ブログ

2025.09.03

配属ミスマッチとは?“人材配置のズレ”が企業の未来を左右する時代へ

社員が新たな職場に配属されたとき、「思っていた仕事と違う」「自分には向いていない」と感じてしまう――このような配属のズレによる問題を、近年では「配属ミスマッチ」と呼びます。

これは、従業員の能力・適性・価値観と、実際の業務や職場環境がかみ合わず、本人にとっても会社にとっても負担となる深刻な状態です。

厚生労働省の調査によると、新入社員の32.3%が入社から3年以内に離職しており、その背景にはこの“配属ミスマッチ”が大きく関係していると考えられています。さらに、2026年卒の就活生の約7割が「希望と異なる配属」への不安を抱えているという実態も明らかになっています。

いまや適切な人材配置は、単なる人事施策ではなく、企業の生存戦略そのもの。

本記事では、配属ミスマッチの定義から最新の解決手法、実際に成功を収めている企業事例まで、人事の現場ですぐに活かせるノウハウを徹底的に解説します。

配属ミスマッチの実態と2025年の最新統計

配属ミスマッチの定義と深刻度

配属ミスマッチとは、従業員の能力・適性・キャリア志向と、実際の配属先の業務内容・職場環境・求められるスキルとの間に生じる深刻な不整合状態のことです。近年では「配属ガチャ」「配属リスク」という言葉も登場し、若手社員の間で大きな関心事となっています。

出典元:https://toyokeizai.net/articles/-/342783?page=2

2025年の衝撃的な実態データ

厚生労働省の最新データによると、大卒新入社員の3年以内離職率は32.3%(2020年卒)、高卒新入社員では37.0%に達しています。さらに2022年の日本全体の年間離職率は15.0%と前年より1.1ポイント増加しており、状況は悪化の一途を辿っています。

特に深刻なのは、1000人以上の大企業の早期離職率が28.2%で過去最高を記録していることです。これは中小企業との格差縮小を意味し、大手企業でも配属ミスマッチ対策が急務となっています。

株式会社学情の2025年1月調査では、2026年卒学生の70%以上がミスマッチに不安を感じています。学生からは『実際に配属される部署や、上司や先輩の雰囲気によって、働く環境は変わると思う』『働いてみないと分からないこともあると思う』といった切実な声が寄せられています。

企業側も課題を認識しており、リクルート就職みらい研究所の調査によると、51.8%の企業が配属制度の見直し必要性を感じています。配属先伝達時期については「入社時以降」が41.1%で最多となっており、新入社員の不安を助長する大きな要因となっています。

出典元:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html

出典元:https://kailabo.com/soukirisyoku/24035/

出典元:https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/250124/

企業に与える致命的影響

膨大な経済損失

配属ミスマッチは企業に深刻な経済的損失をもたらします。1人当たりの採用・育成コストは300万円から500万円と言われており、早期離職により企業は年間数千万円から数億円の損失を被ります。さらに、代替人材確保までの生産性低下、既存社員の業務負荷増大による残業代増加など、機会損失コストも膨大になります。

組織パフォーマンスの深刻な低下

適性に合わない配属により、従業員のモチベーションが著しく低下し、生産性が20-30%減少します。これは単なる個人の問題ではなく、チーム連携の悪化、知識・スキル伝承の断絶、職場雰囲気の悪化など、組織全体のパフォーマンス低下を招きます。部署全体の業績低下は避けられず、最終的には企業の競争力そのものを毀損します。

ブランドイメージの毀損と負のスパイラル

配属ミスマッチによる早期離職は、SNSや口コミサイトでの低評価拡散により採用ブランドを毀損し、優秀人材の応募敬遠を招きます。さらに既存社員の会社への信頼失墜や定着社員の転職検討率増加など、内部への悪影響も深刻です。

最も危険なのは、離職→人手不足→残存社員の負荷増→さらなる離職という負のスパイラルの形成です。この悪循環を断ち切るには、根本的な配属制度の見直しが不可欠です。

なぜ起こる?根本原因を徹底分析

情報の非対称性

配属ミスマッチの最大の原因は、企業と求職者間の深刻な情報格差です。企業側は具体的な業務内容や職場環境、キャリアパスを十分に説明せず、待遇・労働条件の詳細説明も不足しています。一方で求職者側も業界・企業研究が浅く、職種理解が不十分で、自己分析も甘いケースが多く見られます。

評価・選考プロセスの構造的限界

面接や適性検査には根本的な限界があります。短時間での人物評価は極めて困難で、面接官のスキル差やバイアスの介入により、真の適性を見極めることができません。また、テスト結果と実務能力の乖離、職種特有のスキル測定の困難さなど、現在の選考プロセスでは適切な判断が困難です。

組織サイドの構造的問題

多くの企業で、配属先部署が求める人材像が曖昧で、スキル要件や成果指標が不明確です。さらに受け入れ体制も不備で、オンボーディングプロセスの不足、メンター制度の未整備、フォロー体制の不十分さが目立ちます。配属決定プロセスの透明性不足も深刻で、意思決定の基準や過程が不明確なため、人事権者の主観やバイアスが影響しやすい環境にあります。

世代間価値観のギャップ

Z世代のワークライフバランス重視、短期的成果・成長志向、専門性追求志向と、従来型企業文化の終身雇用・年功序列前提、長期的育成方針重視、総合力重視との間には大きなギャップがあります。この価値観の差が、深刻なミスマッチを引き起こしています。

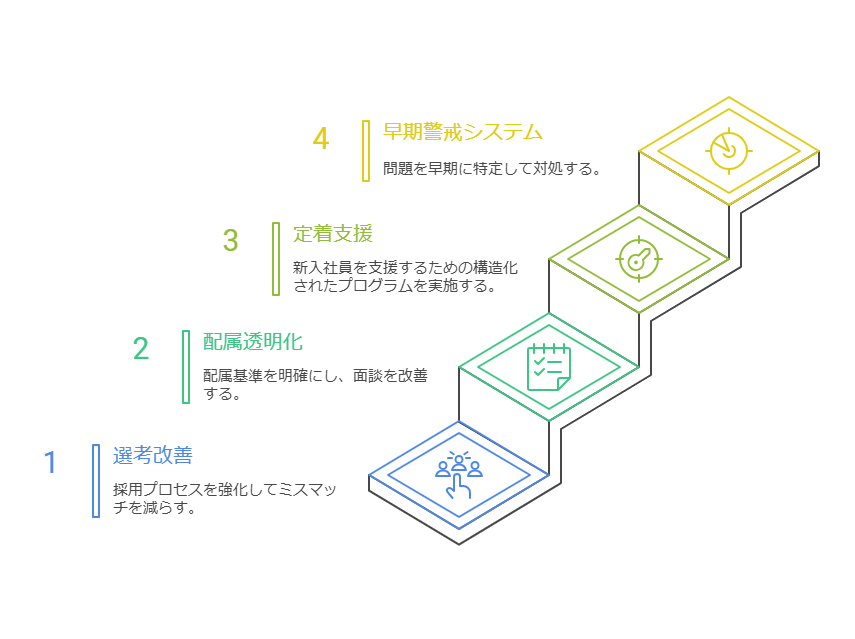

即実践!効果的な対策方法

選考・採用段階での根本的改善

リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)の導入が極めて効果的です。半日から1日の職場見学ツアーの実施、3-5名の現場社員との30分座談会、1-2週間の実務体験プログラムを通じて、ネガティブ情報も含む包括的な職務説明を行います。この取り組みにより、ミスマッチ率を30-40%削減する効果が期待できます。

多面的適性診断の強化も重要です。コンピテンシー診断による職務遂行能力の測定、価値観診断による組織文化との適合性評価、行動特性分析による職場での行動パターン予測、ストレス耐性診断による職場環境への適応力測定を組み合わせることで、より正確な適性把握が可能になります。

配属決定プロセスの透明化

配属基準の明文化と透明性向上が不可欠です。職務適性30%、志向性適合25%、スキル・経験20%、成長可能性15%、組織適合性10%といった明確な重み付けを設定し、それぞれに適性診断と実技テスト、面談と志望理由書、ポートフォリオ評価などの具体的な評価方法を対応させます。

配属面談の質向上も重要な対策です。1週間前に個人の適性診断結果を共有し、部署情報パッケージを配布した上で、60-90分の充実した面談を実施します。キャリア志向の詳細ヒアリング、具体的業務内容の説明、成長機会・キャリアパスの提示を通じて、期待値の明確な摺り合わせを行います。

配属後の定着支援強化

構造化された90日間定着プログラムの導入が効果的です。第1週のWelcome Phaseでは歓迎セレモニーとチーム紹介、バディ・メンター紹介を行い、第1ヶ月のLearning Phaseでは週2-3回の業務スキル研修とOJTによる実務体験、週次フィードバック面談を実施します。第3ヶ月のIntegration Phaseでは担当業務の段階的拡大、成果目標の設定・評価、キャリア開発相談を通じて完全な職場定着を図ります。

早期警戒システムの導入により、遅刻・欠勤の増加、業務への消極的姿勢、パフォーマンス指標の低下、ストレス症状の表出などの危険信号を素早く察知し、各レベルに応じた迅速な介入・支援を実施します。

成功企業の解決事例3選

A製造業大手:AIマッチングで離職率40%削減

従業員数15,000名のA製造業大手では、技術系新卒の3年以内離職率が45%という深刻な課題を抱えていました。同社はAI配属マッチングシステムを導入し、過去10年分の配属データを分析して成功パターンを機械学習により抽出しました。技術職向けの高度化された適性診断では、論理的思考力テスト、問題解決プロセス診断、技術領域別興味関心調査を実施し、配属前には3ヶ月間の部署ローテーションプログラムを導入しました。

その結果、3年以内離職率を45%から27%に削減(40%削減)し、配属満足度も62%から89%に大幅改善しました。配属工数も30%削減され、投資回収期間は1.5年という優秀な成果を達成しています。

B金融大手:キャリア希望制で満足度95%達成

従業員数8,000名のB金融大手では、本部・支店間でのミスマッチが深刻化していました。同社はキャリア希望申告制度を導入し、年2回の詳細希望調査と5年後キャリアビジョンの明文化を実施しました。職種体験プログラムでは希望部署での1週間インターンや現職社員とのメンタリングを実施し、段階的配属システムにより第1希望配属率70%を目標に設定しました。

その結果、配属満足度が68%から95%に大幅向上し、第1希望配属率も45%から73%に改善しました。早期異動希望も35%から8%に削減され、従業員エンゲージメントが15%向上する成果を上げています。

CIT企業:アジャイル配属で離職率ほぼゼロ達成

従業員数3,500名のCIT企業では、急成長による組織変化への対応が課題でした。同社は3ヶ月ごとの配属レビューを行うアジャイル配属システムを導入し、プロジェクト単位での柔軟配置を実現しました。スキル可視化プラットフォームにより全社員のスキルマップを作成し、AI推薦による最適配置提案を活用しました。

その結果、離職率を12%から2%に削減(83%削減)し、社内異動成功率95%、新規スキル習得率3倍向上を達成しました。さらに新規事業5件の立上げにも成功しています。

最新システム活用法

急成長するタレントマネジメント市場

タレントマネジメント市場は急速に拡大しており、グローバル市場規模は2022年の79億ドルから2032年には239億ドルに達すると予測されています。年平均成長率は**12.1%**と極めて高く、企業の投資意欲の高さを示しています。

出典元:https://www.works-i.com/research/labour/column/tm_tech/detail010.html

2024年にはタレントパレットなどのシステムで生成AIが搭載され、従業員の評価サマリーをワンクリックで自動生成できるようになりました。また、ドラッグ&ドロップによる配属シミュレーション機能など、専門知識がなくても直感的に操作できる機能が充実しています。

出典元:https://www.aspicjapan.org/asu/article/371

システム導入による劇的効果

タレントマネジメントシステムの最大の特徴は、従業員のスキルや能力の一元管理により、これまで見えていなかった人材の可視化を実現することです。過去の成功事例に基づく配属提案、個人の特性と部署要件のマッチング分析、配属シミュレーション機能により、**配属成功予測精度は85-95%**に達します。

システム活用により、配属ミスマッチ率を30-50%削減し、人事工数を40-60%削減、従業員満足度を15-25%向上させることが可能です。投資回収期間は一般的に12-24ヶ月で、早期離職削減効果により年間数千万円のコスト削減を実現します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 配属ミスマッチが起こりやすい業界・職種はありますか?

統計的に宿泊業・飲食サービス業(離職率26.8%)、生活関連サービス業・娯楽業(離職率20.8%)、教育・学習支援業で高いミスマッチ率が見られます。これらの業界は労働集約型で個人の裁量範囲が限定的、シフト制・不規則勤務が多い、キャリアパスが不明確、顧客対応ストレスが高いなどの共通した特徴があります。

出典元:https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2024/11/c_01.html

Q2. 個人でできる配属ミスマッチ防止策は?

選考段階では徹底的な企業・業界研究、複数の適性診断受験、OB/OG訪問・情報収集、インターン積極参加、面接での率直な質問・相談が効果的です。内定後は配属面談での詳細確認、職場見学・現場体験参加、期待値の明確な摺り合わせ、不安要素の事前解消、必要スキルの習得・準備開始が重要になります。

Q3. システム導入にかかるコストは?

企業規模により大きく異なりますが、中小企業(100-500名)では初期費用50-200万円、中堅企業(500-2,000名)では200-800万円、大企業(2,000名以上)では800万円-3,000万円が一般的です。月額費用はユーザー単価200-1,000円程度で、ROI実現期間は通常12-24ヶ月、早期離職削減効果により年間数千万円のコスト削減が期待できます。

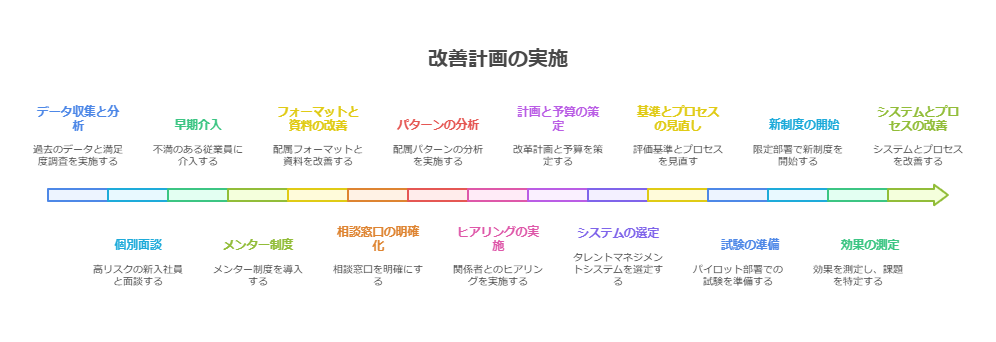

今すぐ始める改善プラン

緊急度【HIGH】:今週中の対応

まず現状データの収集・分析から始めましょう。過去3年の配属・離職データを整理し、部署別満足度の簡易調査を実施して、問題部署・職種を特定します。並行して高リスク新入社員との個別面談、配属不満社員への早期介入、メンター制度の緊急導入を実施します。今週末までに配属面談フォーマットの改善、部署紹介資料の充実化、相談窓口の明確化・周知を完了させます。

中期改革プラン:3-6ヶ月での抜本的改善

第1ヶ月は配属成功・失敗パターンの詳細分析、関係者への包括的ヒアリング実施、改革計画・予算の策定を行います。第2-3ヶ月はタレントマネジメントシステムの選定、評価基準・プロセスの見直し、パイロット部署での試験準備を進めます。第4-6ヶ月は限定部署での新制度運用開始、効果測定・課題の洗い出し、システム・プロセスの改善実施により、本格展開への基盤を固めます。

期待できる投資効果

1,000名企業での試算では、初期投資1,000万円、年間運用費用1,000万円に対し、早期離職削減効果1億円、配属業務効率化200万円、生産性向上効果1,000万円で、合計1億1,200万円の年間効果が期待できます。年間純利益は1億200万円となり、ROIは920%、投資回収期間はわずか1.1ヶ月という驚異的な成果が見込めます。

まとめ:配属ミスマッチゼロへの道筋

配属ミスマッチは、いまや多くの企業が直面する重要な人事課題のひとつです。新入社員の3割以上が3年以内に離職し、学生の7割が配属への不安を抱えている現状は、従来の人材配置の限界を物語っています。

解決には、「採用・配属・定着」を一連のプロセスとして見直し、社員と職場の関係性を深く理解することが不可欠です。性格や価値観、働き方の相性などを可視化し、ミスマッチを“未然に防ぐ”仕組みづくりがカギとなります。

配属ミスマッチの解消は、離職率の改善にとどまりません。社員が自分の力を最大限に発揮できる職場づくりが、組織全体の生産性と持続的成長を支える基盤となります。

「最適な人材を、最適な場所へ。」

その実現に向けて、今できることから一歩ずつ取り組んでいきましょう。

採用から定着まで一貫支援。ミスマッチ防止を仕組みで解決しませんか?

本記事で触れてきたような「配属のズレ」や「定着しない組織」の課題に対し、弊社では、採用から配属・定着までを一気通貫で支援する人材マネジメントシステムをご提供しています。

このプラットフォームは、単なる適性検査にとどまらず、以下のような機能で人と組織の“相性”を科学的に可視化・活用できるのが特長です。

▼主な機能

このシステムを導入いただいた企業様では、以下のような効果も出ています。

初回ヒアリング・デモンストレーションは無料でご案内しています。

配属ミスマッチや離職率にお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。